脚長差と痛みの関係

脚長差が腰痛の原因だという説は西洋医学だけでなく民間療法でもよく聞かれる。オーダーメイドの靴や足挿板を作るときにはミリ単位の調整をすることもある。では本当に脚長差があることは異常で、痛みの原因となるのであろうか?

解剖学的、機能的脚長差

Anatomic and functional leg-length inequality: A review and recommendation for clinical decision-making. Part 1, anatomic leg-length inequality: prevalence, magnitude, effects and clinical significance

Gary A Knutson:Chiropractic & Osteopathy 2005, 13:11

【脚長差と痛みの関係】

• 7つの研究で脚長差と症候性と非症候性のデータが確認できた

(症候には膝、股関節、腰の痛みなどを含む)

• 症候性の患者の平均脚長差5.1㎜±3.9

• 非症候性の患者の平均脚長差5.2㎜±4.2

• 両群での統計的有意差は無かった

【脚長差と骨盤のねじれの関係】

• 骨盤のねじれは脚長差22㎜までの補正の最も一般的な方法

• それ以上の脚長差があれば、長い方の膝を曲げる

• 脚長差の大きさを腸骨稜の高さの違いで推定することは間違いである

【どれだけの脚長差が臨床的に意義を持つのか】

• Fribergの軍人病院のデータでは5㎜以上の脚長差があると腰痛の発生率が高い

• Soukkaらの報告では10~20㎜の脚長差では腰痛の発生率は変わらなかった

【訳注:横断研究による相関関係】

• Gibsonらの報告では大腿骨頸部骨折で脚長差(平均3㎝)が生じた15名の10年以上の経過で、不快感、構造的異常、変性変化は生じなかった。

• Edeenらの報告ではTHA術後の脚長差(平均9.7㎜)が生じた68名の平均6.6年の経過で、腰痛と脚長差は関係しなかった。

• Whiteらの報告ではTHA術後の200名の6か月後の股関節機能の評価では、35㎜までの延長や21㎜までの短縮は機能低下や満足度と相関はなかった。

• Paravizi らの報告では6954名のTHA術後7年の後方視的研究ではわずか21名(0.3%)が術後脚長差で腰痛や股関節痛が生じ、再手術が必要であった。その脚長差は平均3.6㎝±1.2㎝であった

• Yrjönen らの報告では81名のペルテス病の子供81名、平均12㎜の脚長差があった。平均35年(28から47年)のフォローアップではほとんどの患者で腰痛はなかった。

• Papaioannouらの報告では子供の時から脚長差(平均29.1㎜)のあった成人(平均年齢28歳)では腰痛や変性は無く、脚長差22㎜以下では側弯はわずかであった。

【訳注:縦断研究による因果関係】

「脚長差と身体機能」

• Mincerらの報告では平均10㎜の脚長差のある群とない群を比較すると筋疲労や協調性に差はなかった。

• Yenらの報告では10㎜~15㎜の脚長差がある若年男性に補高の有無で体幹伸展筋力を比べたが差はなかった。

• Murrellらの報告では9.5㎜以上の脚長差がある群とない群の立位バランスを調べたが差はなかった。

【結論】

• 90%の人達に脚長差があり、その平均は5.2㎜である。

• レビューの結果、解剖学的脚長差が大きな負荷が反復してかかる状況なら15㎜以下、一般的な生活状況なら20㎜以下では、治療が必要な症状の出現の原因とはならない。

強制的脚長差による骨盤の対称性に対する影響

The effect of imposed leg length difference on pelvic bone symmetry

G. Cummings, et al: Spine Vol 18, No3, 368-373, 1993

【対象と方法】

• 脚長差4㎜以内、骨盤の傾斜4度以下で運動機能に異常がない10名の女子大生ボランティア

• 1/8インチ(約0.3㎜)ずつ補高を行い、赤外線を用いた運動分析システムを用いて骨盤の回旋を測定

【結果】

• 補高をした側は後方回旋し、反対側は前方回旋する

• その回旋の程度は補高の高さに比例する

以上のように人工的な脚長差が骨盤の回旋偏位を作ることが明らかにされた。

次に健常者で、矢状面における骨盤の非対称性と脚長差の関係を調べた初めての研究を紹介する。

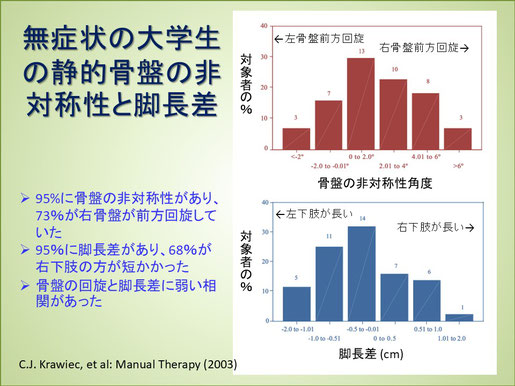

無症状の大学生の静的骨盤の非対称性と脚長差

Static innominate asymmetry and leg length discrepancy in asymptomatic collegiate athletes

C.J. Krawiec, et al: Manual Therapy (2003) 8(4), 207–213

【対象と方法】

• 男性24名、女性20名の大学アスリートを対象

• 骨盤の回旋はASISとPSISの傾斜を測定

• 脚長はASISから内果とASISから外果をメジャーで測定

【結果】

• 95%に骨盤の非対称性があり、73%が右骨盤が前方回旋していた

• 95%に脚長差があり、68%が右下肢の方が短かかった

• 骨盤の回旋と脚長差に弱い相関があった

ただしこの研究は体表からの触診を元にした計測なので誤差の大きさが気になる。

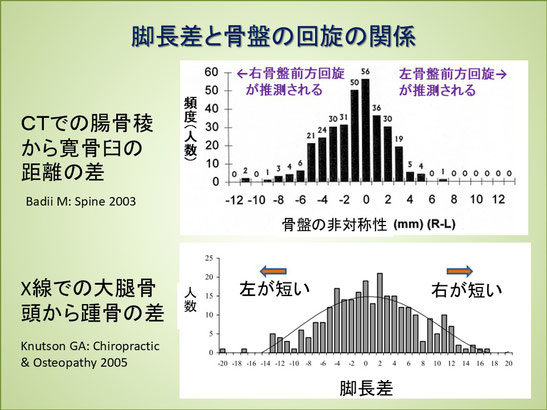

そこで、ずっと以前に紹介した骨盤の回旋偏位の分布と脚長差の分布を並べて見てみた。

[上図]

Pelvic bone asymmetry in 323 study participants receiving abdominal CT scans.

Badii M1,et al:Spine. 2003 Jun 15;28(12):1335-9.

[下図]

Anatomic and functional leg-length inequality: A review and recommendation for clinical decision-making. Part 1, anatomic leg-length inequality: prevalence, magnitude, effects and clinical significance

Gary A Knutson

Chiropractic & Osteopathy 2005, 13:11

この画像検査を元にした分布も触診を元にした分布もほぼ同じなので、脚長差と骨盤の回旋偏位の相関は信頼できるものだと考えられる。

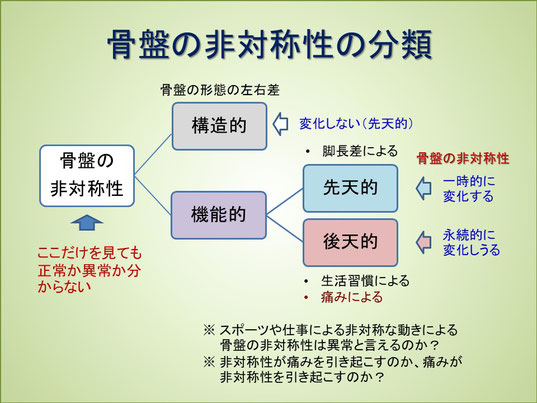

骨盤の非対称性を分類すると構造的非対称性と機能的非対称性に分けられる。また機能的非対称性は先天的要因(脚長差によるもの)と後天的要因(生活習慣や痛みによるもの)に分けられる。結局、構造的、機能的とも先天的なものが原因で非対称性が生じていることが多いので、徒手療法で一時的に正中化しても、すぐ元の非対称な状態にもどってしまうのである。今ある骨盤の非対称性は正常なのか異常なのかは判断できないものなのである。

脚長差と腰痛と業務内容の違いを検証した研究を紹介する。

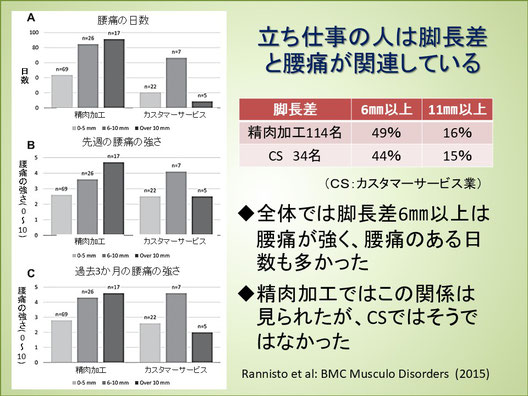

立ち仕事の人は脚長差と腰痛が関連している

Leg-length discrepancy is associated with low back pain among those who must stand while working

Rannisto et al:BMC Musculoskeletal Disorders (2015) 16:110

【対象と方法】

• 10年以上の仕事の経験がある35歳以上の精肉加工業と、そこのカスタマーサービス業(以下CS)の脚長差と腰痛の関係を調査

• 腰痛は、ここ1週間と3か月の腰痛の強さ(VAS)と、昨年の腰痛のあった日数を自己報告

• 過去5年間の腰痛による休職日数は労働健康クリニックから収集

【結果】

• 全体では脚長差6㎜以上は腰痛が強く、腰痛のある日数も多かった

• 精肉加工ではこの関係は見られたが、CSではそうではなかった

• 脚長差11㎜以上で休職日数が長い傾向にあったが有意差は無かった

• 脚長差の大きさと腰痛の期間や腰痛による休職日数に相関は無かった

以上のように、業務内容によって脚長差の影響が違うことがわかる。ただし脚長差がある方が腰痛は生じやすい傾向にあるが、相関関係があるとまでは言えないということである。

つまり脚長差は腰痛の要因(リスクファクター)であり、原因ではないと言える。

ストレスは必ず痛みを引き起こすのか?

ストレスに対する組織の反応として4段階をシャーマンPTが述べている。(Sahrmann. SA:運動機能障害症候群のマネジメント,医歯薬出版,2005)

- 過度→損傷

- 適度→肥大

- 正常→日常活動

- 不足→萎縮・低下

このようにストレスが全て痛みを引き起こすわけではない。

生体のストレスに対する適応能力として、骨は密度が高まり、筋は肥大し、靭帯は肥厚する。また痛みの閾値は上がる。この適応能力を考えずにストレスを避けることばかりに注目したアプローチが今は多いように思う。

そこでストレスの量を調整できれば損傷を引き起こさず、更には強い組織を作っていくことも可能だと考えられる。脚長差に対する補高も必ずしも必要なものではなく、トータルの力学的ストレスマネジメントの一部として検討すべきではないだろうか。