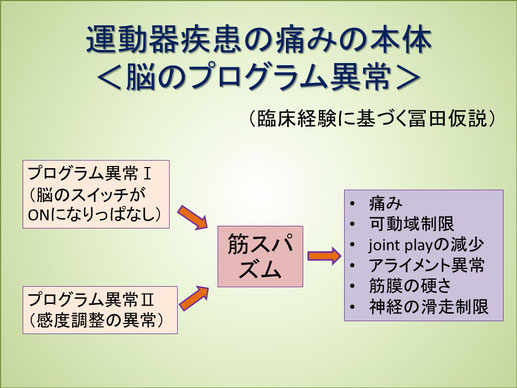

運動器疾患の痛みの本体

運動器疾患の痛みの本体は脳のプログラム異常である

(臨床経験に基づく冨田仮説)

徒手療法の個々の手技にそれぞれの病態仮説(治療対象)が存在する。

・ AKA:関節運動学的機能異常(Arthrostatic reflex亢進)

・ 関節モビライゼーション:joint playの減少(主に関節包の拘縮)

・ マリガンコンセプト:関節の位置異常

・ マッスルエナジー:関節のアライメント異常、トリガーポイント

・ ストレイン・カウンターストレイン:トリガーポイント

・ 筋膜リリース、筋膜マニピュレーション:筋膜のゆがみ・拘縮・癒着

・ マイオチューニングアプローチ:トリガーポイント

・ マイオセラピー:神経の絞扼(主に筋スパズムによる)

・ 神経モビライゼーション:神経の絞扼・滑走制限

それぞれの治療手技を試してみると病態仮説が本体なのか疑問が次々と出てくる。

・ 筋スパズムを取るとJoint playの減少は改善する

・ Joint playの減少を改善すると筋スパズムが減少する

・ 関節のアライメント異常を直すと筋スパズムがなくなる

・ 修正した関節のアライメント異常は翌日には再発、でもスパズムは再発しない

・ 筋スパズムをとるとアライメントが改善することもある

・ そもそも骨盤のアライメントは健常者もみんな歪んでいる

・ 筋スパズムを取るとトリガーポイントがなくなる

・ 逆にトリガーポイントを取っても筋スパズムがなくなる

・ 筋スパズムを取ると筋膜の硬さは減少する(筋膜のゆがみ・拘縮・癒着の違いは僕には分からないので硬さと表現)

・ 筋膜リリースをすると筋スパズムが取れる

・ 神経の走行上の筋スパズムを取ると滑走制限はなくなる(神経動力学検査が陰性)

有痛性可動域制限に共通する機能障害は痛み、可動域制限、筋スパズムである。それにjoint playの減少、アライメント異常、筋膜の固さ、神経の滑走制限を伴うことがある。それぞれが相互に関連し合い、どれかを治すと他も改善する。

結局、どの手技を用いても同じように有痛性可動域制限は改善できる。

ではこのような様々な生体への刺激に反応する本体はどこにあるのか考えると、それは脳しかないという結論に至った。脳のプログラム異常Ⅰ(脳のスイッチがONになりっぱなし)により筋スパズムが出現し、痛みと可動域制限を来す。筋スパズムはjoint playの減少、アライメント異常、筋膜の固さ、神経の滑走制限を来すこともある。また脳のプログラム異常Ⅱ(感度調整の異常)により関節や筋の固有受容器の感度が下がって敏感になり、正常範囲の運動を異常と判断し、防御反応として筋スパズムを作り出す。

この脳のプログラム異常という仮説に基づくと臨床における様々な現象が納得できる。もちろんこれ以外にも拘縮や炎症という末梢レベルの異常も存在することがあるが、多くはこれで説明がつくと考えている。すると様々な治療手技が出現した理由もわかるし、それに固執することも無駄であることがわかる。

トリガーポイントの説明に「筋緊張の亢進(筋スパズムを含む)により局所の虚血が生じ、発痛物質のブラジキニンが分泌され痛みが発生する」という記載をよく見る。しかし徒手療法でトリガーポイントや筋スパズムが瞬時に消失する現象から考えると末梢性の生化学的変化はありえない。