慢性腰痛に認知行動療法は本当に有効か?

最近はテレビ番組でも認知行動療法が取り上げられるようになってきた。慢性腰痛に心理社会的要因が関係しており、身体的な治療では限界があり、集学的治療が必要で、その一環として認知行動療法が必須であるといった内容である。

また理学療法関連や整形外科関連の雑誌で、腰痛に限らず慢性疼痛の特集が組まれると、その中に必ず認知行動療法が紹介される。

ではこの認知行動療法は実際のところどれくらい効果があるのか調べてみた。残念ながらシステマティックレビューはまだあまり報告されていなかった。その中で一番参考になるのがコクランレビューである。(認知行動療法ではなく行動療法が主体であるが)

慢性腰痛への行動療法

Behavioural treatment for chronic low-back pain

Henschke, Nicholas, et al

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue: Volume (2), 2011

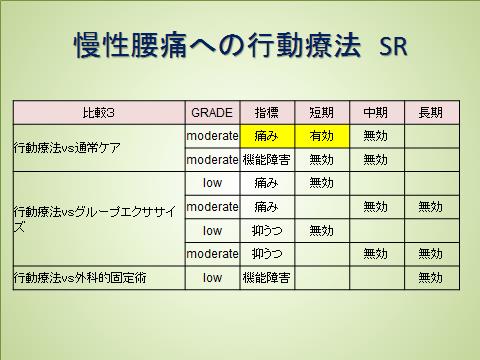

レビューの内容をわかりやすくするため、一覧表作ってみた。(別図参照)

• GRADEはエビデンスの質を評価したもので、高いほうからhigh, moderate, low, very lowの順となる

• 行動療法が他の方法より有意に改善があった場合を「有効」、有意差がなかった場合を「無効」と記載

• 行動療法間の比較は有意差があれば効果が高いほうを記載、有意差がなかった場合は「同等」と記載

臨床への意味付け (レビューの結果)

• オペラント条件付けは慢性腰痛に対して待機群より短期での痛みの軽減に有効な方法である。

• オペラント条件付けは他のタイプの行動療法と比べると有意な違いはなかった。

• 行動療法は通常のケアより短期の痛みの軽減には有効だが、長期での変化や機能面では有意な違いはなかった。

• 行動療法はグループエクササイズと比べると痛みや抑うつ症状の軽減に対して有意な違いはなかった。

• どのようなタイプの行動療法からどのようなタイプの患者が最も効果が得られるかはまだ不明である。

• 臨床家が慢性腰痛の患者に対し行動療法か他のアクティブな保存療法かどちらを適応するかはこのレビューでは決定できない。

認知行動療法のシステマティックレビューではなかったが、慢性腰痛に対する保存療法のレビューより認知行動療法の有効性に関する部分を抜粋する。(p33より抜粋)

慢性非特異的腰痛に対する身体的およびリハビリテーション介入の効果に関するシステマティックレビュー

A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain

Marienke van Middelkoop, et al, Eur Spine J (2011) 20:19–39

【認知行動療法vs認知療法】

• 認知療法+漸増リラクセーション+イメージ療法と認知療法のみの比較では直後、長期ともDisability、痛みなどの結果に有意な違いはなかった。

【認知行動療法vsオペラント条件付け】

• 論文84では痛み行動と身体機能において治療直後ではオペラント条件付け群が有意に改善したが、6・12か月のフォローアップでは有意差がなかった。

• 論文74では痛みのコントロ-ルでは認知行動療法群が治療直後で優位に改善したが、その他の項目や長期の比較では差はなかった。

【認知行動療法vsレスポンデントセラピー】

• 認知行動療法とEMGバイオフィードバックの比較では治療直後および6か月後のフォローでも痛みや行動面では有意な違いはなかった。

【オペラント条件付け:(恐れている活動への)暴露体験vs段階的活動】

• 治療直後および6か月後のフォローでも痛みやDisabilityでは有意な違いはなかった。

【認知行動療法:グループvs個別】

• 治療直後および6か月後のフォローでも痛みやDisabilityでは有意な違いはなかった。

以上、2つのシステマティックレビューより認知行動療法および行動療法は短期的な痛みの軽減には有効なようである。日本語の総説論文では痛みより機能面の改善が得られるといった内容が多かったので意外であった。

ではその効果の程度はどれくらいなのかはシステマティックレビューではわからない。そこで有効性が証明されたRCTを読んでみた。

プライマリケアにおける腰痛の自己管理能力を高めるための認知行動療法の無作為化比較研究

A randomized trial of a cognitive-behavioral program for enhancing back pain self care in a primary care setting

James E. Moore, et al, Pain 88 (2000) 145-153

【対象】

Group Health primary careに来院した患者226名

【方法】

治療群:

• 臨床心理士による2時間のグループセッションを2回

• トレーニングを受けたリーダーの指導による、個別の45分間のセルフケアプランの作成

• リーダーによるセルフケアプランを実施しているかをフォローアップする電話

対照群:

• 腰痛のケアに対するポピュラーな本を元に一般的なケアを受けた

[治療群のセッションの内容]

• 腰の解剖

• 腰痛の病態:レッドフラッグから一般的な原因まで

• 痛みの変動要因

• 運動や活動の適切なペース

• 姿勢や体のメカニズムの基礎

• 認知の再構成

• 腰痛の再発への対処法

[教材のポイント]

• ビデオでは正常な活動に戻ることの安全性と重要性の強調、効果的に日常生活で腰痛のマネージメントをしている様々な本当の腰痛患者の紹介

[評価]

• Self Care Orientation Scale(腰痛をセルフケアしようとする心構え):5項目を5点評価

• Back pain worry(腰痛に対する不安感):0~10点

• Pain intensity (痛みの強度):0~10点

• Interference(痛みによる妨害):0~10点(0は妨害なし、10はどんな活動もできない)

• Fear-avoidance(恐怖回避):6項目を1~4点評価

• Roland Disability Questionnaire score(腰下肢痛による機能障害と活動制限):24項目yes/noで健康なら0点

• SF-36 mental health inventory(メンタルヘルス)

【結果】

3か月、6か月での評価では、ほぼ全ての項目で治療群が有意に改善(期間が経つにつれ有意差は減少傾向)

ではここで改善した程度を実数で比較してみる。

3か月での痛みNRS:治療群5.40⇒3.69、対照群5.20⇒4.06(10点中)

3か月でのRDQ:治療群8.58⇒5.39、対照群8.29⇒6.55(24点中)

有意差という結果だけを鵜呑みにしてはいけない。この程度の改善では臨床的に意味のある差とは言えない。この程度の改善で本当に患者さんは満足しているのだろうか?

次に紹介するのはLancetに掲載された論文である。これにより認知行動療法が更に注目された印象がある。

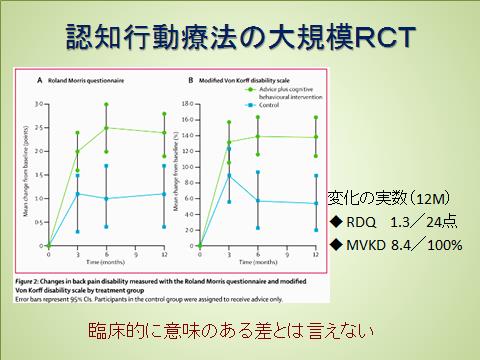

プライマリケアにおける腰痛に対するグループ認知行動療法;RCTと対費用効果分析

Group cognitive behavioural treatment for low-back pain in primary care: a randomised controlled trial and cost-effectiveness analysis

Sarah E Lamb, et al, Lancet 2010; 375: 916–23

【対象】亜急性期か慢性期の腰痛患者701名

【方法】6回のグループ認知行動療法群468名とコントロール群233名を比較。

【結果】12か月後

• RDQ:コントロール群1.1ポイント改善、介入群2.4ポイント改善で有意差あり

• The modified Von Korff disability score:コントロール群5.4%改善、介入群13.8%改善で有意差あり

• The modified Von Korff pain score:コントロール群6.4%改善、介入群13.4%改善で有意差あり

(対費用効果分析の結果は省略します。)

掲載された図でも明らかに有意差の分かるグラフがあるが、これは単に結果を大げさに見せているだけである。実数を見ればわかるようにRDQは24点中の1.3点の差、The modified Von Korff disability scoreでは100%中の8.4%の差である。The modified Von Korff disability scoreは見慣れない指標であるが、活動レベルを0から10の11段階で主観的に評価するもので、それが1段上がった程度の差である。

統計的に有意差が証明されれば有効な方法かもしれないが、この程度で絶対に導入すべき治療法と言っていいのだろうか。

認知行動療法は不要?

システマティックレビューの結果から慢性腰痛においては認知行動療法は他のアクティブな保存療法より明らかな優位性はないということである。それは否定する結果ではなく、どちらの方法でもいいということである。

ただ臨床において患者さんの持つ認知的問題(主に恐怖心)、行動的問題(痛み行動や非活動性)は解決すべき課題である。それに対するアプローチも考えるべきであろう。急性期・慢性期ともに(しっかり痛みを治す)通常の治療に認知行動療法の考え方を組み入れることが必要ではないだろうか。それには以下の2点をお勧めする。

- 患者を不安にさせない適切な情報提示

- 活動の維持・向上とその相互承認・賞賛

これがすぐにでも取り入れられるアプローチだと考えている。

最近、気になるのは慢性期で痛みが継続する場合はすぐに心理社会的要因のせいにして、しっかりと機能障害の評価や治療を行わず、安易に認知行動療法を導入しようとする傾向があることである。患者さんとの強い信頼関係がない状況で導入しても、患者さんの受け入れ(コンプライアンス)もよくないだろうし、たいした結果も得られないと思われる。